|

东钱湖陶公山,有一条窄窄的老街,直走到底,有个小村叫曹家山头。临着湖,有一个古渡,而今早已成废渡,渡口有一个古亭依然在,那亭内有匾额,写着三个字“济众亭”。济众亭是一个四角亭,歇山顶,远远望去,翼然若飞,亭前有一对旗杆,是挂旗和挂灯两用的。亭脊正中央有个灰塑,是“福禄寿”三星,背面则是“和合”二仙,前面有“风调”二字,后面有“雨顺”二字。南北屋面上都有两个瓦将军,有时候瓦将军的雕塑往往是一出戏曲故事,如张飞战马超,三英战吕布,关公战黄忠,这两对瓦将军被风雨侵蚀严重,面目全非,不可辨认了。

亭柱上有对联,前一联云:面钱湖以凭眺作休休居士观,过陶麓而旅行时语语大家德。后一联云:偶尔停踪休问孰客孰宾,翼然荫暍真觉无冬无夏。是一对写的不错的亭联。休休居士,不知道作何解,写《诗品》的司空图的先人在山谷中建有别墅,泉石林亭,十分幽静,每天与名士高僧吟咏其中,边上有一个为军火烧毁的亭子,经过整修以后,就命名成“休休亭”,写了一篇《休休亭记》,并写了一首歌,歌曰:“咄咄,休休休,莫莫莫,伎俩虽多性灵恶,赖是长教闲处着。休休休,莫莫莫,一局棋,一炉药,天意时情可料度。白日偏催快活人,黄金难买堪骑鹤。若曰:‘尔何能?’答云:‘耐辱莫。’”宋代有个孙景岳的太医写了四句养生妙法:“粗茶淡饭饱即休,补破遮寒暖即休,三平二满过即休,不贪不妒老即休”。并自号四休居士,明末张岱则有一个号叫“六休居士”,大概都是劝人不要过于追求名利,应该休的时候就应该休一下。这些想法大多来源于老庄。

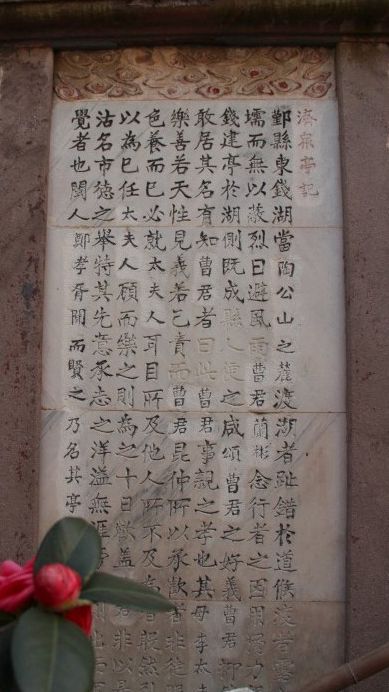

亭后一个小祠,匾书“胡公祠”,只是大门紧锁,不知祠内所祀何人。祠边上有一株石榴花,开的像火一样。花畔有一块石碑嵌入墙内,仔细读来,是修建济众亭的碑记,只是看到落款时便大为震惊。文章的最后写着“闽人郑孝胥闻而贤之,乃名其亭,而为之记”。郑孝胥是十分有名的人,认识郑孝胥是因为谷林先生整理过《郑孝胥日记》,中华书局九三年出版的五册《郑孝胥日记》,署名劳祖德,即是谷林先生,谷林先生也是宁波人,据他的《答客问》一书知道他曾经住过月湖上的宝奎巷,只是为人很低调,以写书话出名,文字有苦雨斋式的隽永。郑孝胥,字苏龛(苏戡),一字太夷,自号海藏,取自苏东坡“万人如海一身藏”的诗中意境,把自己居住的地方命名为“海藏楼”,所以世人也称他为“郑海藏”。在晚清政治上常为人提及,他是满清末代皇帝溥仪的老师,他在伪满洲国的时候任过总理一职,被人诟病,我翻了《郑孝胥日记》的戊午年(1918年)记录,有两篇提及济众亭碑记的事:“五月廿八(8月4日),沈次青为宁波曹兰彬求作寿屏及亭记……”。“六月初三日(8月9日),作字。为宁波曹兰彬作济众亭记。至印书馆购水彩画二册,九九来,云明日赴广州”。这两则日记很好的记载了写这块碑的时间。

据碑上的记载,这个叫曹兰彬的人,看到渡口上人来人往,没有可以休息的地方,“侯渡者露立于壖,而无以避烈日避风雨”,所以自己出钱造了一座亭子,老百姓很感谢他,又说曹君兄弟都是孝子,曹母李太夫人也乐善好施,“乐善者苦天性,见义若己责”。最后又特别强调曹君此举不是“沽名市德”。曹君约莫也是曹家村的人吧,不得知了,只是能请到郑孝胥写的字,必是重金,可见其财力富足,而且这块碑是用汉白玉雕刻,上有云纹,下有水纹。很气派,文章虽然不怎么样,但字好,一九二六年商务印书馆就出过这块碑的字帖《郑书戡先生书济众亭记》,在九十年代也重印过。可见这人、这亭、这事、这碑,都以郑孝胥的字出名了。

郑孝胥的字很好,工楷、隶,尤善楷书,取法欧阳询和苏东坡,而得力于魏碑。所作字势偏长而苍劲朴茂。在近代书家中颇见个性。沙孟海先生很推崇郑的字,说:“可以矫正赵之谦的飘泛,陶浚宣的板滞和李瑞清的颤笔的弊端的,只有郑孝胥了。他的作品,既有精悍之色,又有松秀之趣,活象他的诗,于冲夷之中,带有激宕之气”。评价很高。郑孝胥因为名气大,自视甚高,所以有时候很目空一切,但对沙孟海却刮目相看,说:“沙子于多姿中求浑厚,将俨然成体矣”,他评价的时候,沙老还正当年青。

在亭内有梅园石条凳六,附近有老太太用淘萝装了土豆来这里刮皮,还有几个女人在这里聊天,亭子里很凉快,正如亭联说的“无冬无夏”。我在亭外徘徊的时候,遇见一个上海人,攀谈之间,得知他就是曹家山头的人。出生在上海,他说小时候六七岁的时候来这里住过两年,那时亭前都是沙场并没有这么多的房子,渔民们把船覆在这里刷油漆,气味很浓,那时的猪大街小巷乱跑。一晃四十几年了,每次来宁波的时候,他都来这里看看、转转。特别是这个亭子,他是一定要来看的,因为其他的都变了,只有这个亭子依然在,前几年,他祖母百岁冥诞的时候,他们族里的人又聚了一次,在祠堂里很热闹,吃饭喝酒,只是不相识,因为血缘地缘的关系,有一种亲近感。

清风徐来,湖水微漾,轻轻地灌入堤岸的堍孔,咕嘟咕嘟作响。许多女人在岸边洗菜、洗衣、洗一种土名叫叉排鱼的湖鱼。炊烟四起,弥漫着饭菜香,惹人饥肠。

摘自:宁波文化遗产保护网,作者:周东旭

|