|

1986年金秋,得知初次修复的潘天寿故居已对外开放,便约了一群姑娘小伙,骑自行车去冠庄参观大师故居。那时候,潘天寿先生于我们这些小青年来说陌生而遥远,大家只知道自己家乡出了一位著名的大画家、书法家和美术教育家。当时,故居的规模不大,朴素而简陋,但我们看到了先生的画像和他的部分作品。

十年后的1996年,宁海县为纪念潘天寿先生百年诞辰,再次对故居进行全面维修,将整个楼下道地辟为潘天寿故居,同时还征集到许多原本属于故居的物品。次年在先生的诞辰日,已基本恢复原貌的潘天寿故居隆重开放。

转眼先生诞辰110周年将到,明年3月14日.宁海县将举办隆重的纪念活动,届时“潘天寿艺术中心”将如期落成。我不禁萌发了再次去潘天寿故居瞻仰先生、喧嚣中寻找一片心灵净土的念头。

驱车来到距宁海城关约5公里的桃源街道冠庄村,恰是秋阳熠熠时,远远的雷婆头峰若隐若现,影响了潘天寿一生的山峰。此刻正默默注视着这所白墙黑瓦的百年老宅。

成长摇篮

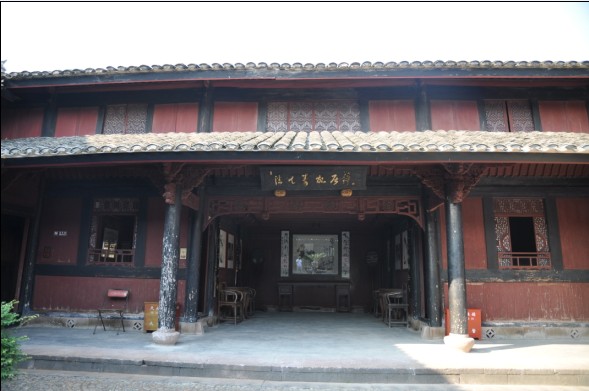

坐落在冠庄村西北角的故居,大门朝西向开,为单檐硬山单体宅门,三架穿斗,六柱落地,双卷棚,月梁垂花柱,两侧是高高的马头墙。两扇黑漆木板大门,备用铺兽铁环装饰。迈进台门是一个小小的天井,有小花坛、围墙和照壁,壁上一个大大的仿书潘天寿笔迹的“福”字。天井左侧是北向面阁的倒座、穿过倒座,眼前便是一幢木构架民居四合院,院里一地的鹅卵石,洁净雅致。

故居是潘天寿的祖父于清末建造的,有正厅、两厢、耳房,纵横轴线两侧相互对称。按当地农村风俗,东边为大,西边为小。因此作为长子的潘天寿的父亲自然便住在了“东大房”结婚生子,长孙潘天寿理当也住在了“东大房”楼上。西大房则是潘天寿的叔父居住,西大房楼上是潘天寿的堂兄弟姐妹们的住房。

1897年3月14日,一个“杏花春雨江南”的美好仲春时节,一个健康、强壮的男婴在这个四合院的东大房里呱呱坠地,之前已有一女儿的父亲欣喜地向老父报喜,于是他们给这所宅院里的第一个男孩取名“天授”,希望孩子将来能成就一番事业。在这所宅院中,潘天寿住到14岁,然后去县城“正学高等小学”读书,19岁考入浙江第一师范。之后便与这所老宅渐行渐远。

步入正厅明间即小堂前,上方悬挂着一块书法家林散之题写的“潘天寿故居”匾额,室壁上挂一幅先生的巨画《雁荡山花》(水印),画幅两边是吴昌硕为潘天寿题写的诗:天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗。

潘天寿是幸运的,拥有一位有文化、识明理的母亲。潘天寿从小好静,最喜欢听母亲讲故事,对母亲讲的那个关于村子附近雷婆头峰的故事百听不厌:善良的雷婆婆为拯救受苦受难的百姓,与九条恶龙搏斗,她自己却被玉皇大帝所压制,变成坚硬的山岩。这一正气的故事,给潘天寿的童年生活添上了一层层无穷的想象,很想去看看雷婆头峰,父母又不同意,于是干脆画起来。这一下,他忽然发现自己非常喜欢画画,从此便一发而不可收。

1903年即潘天寿7岁那年,家里发生了一件大事。当年10月,宁海北乡大理秀才“伏虎会”会主王锡桐,发动了一场以反洋教为目标的农民起义。3日中午,义军抵达冠庄。父亲会合当地乡绅,设宴30桌为之接风。宁波府参将周友胜赴冠庄与王锡桐谈判。地点就在潘家,天井里挤满了拿棒拿棍的义军。这给躲在一旁的潘天寿留下了爱国爱民的深刻印象。

轻轻地踩上木板楼梯,似乎在走近青少年时期的先生。东大房的楼上是潘天寿的书房,其中一口书橱上雕刻着:种菽粟于砚田收成有日,怀奇珍于立席待聘此时。这是先生青年时作的诗。书房隔壁则是先生的画室,桌上置一暗红色的毛竹笔筒,上面有他自己镌刻的水仙图和诗句。

艺术追求

1910年春,潘天寿在县城正学小学读书时,遇上几位书画艺术上的启蒙老师如吴子桐、徐抚九等先生,特别是徐先生工诗文,擅篆刻书画,曾是杭州育英书院(之江大学前身)院长。他对这个有天赋叉异常用功的学生非常喜欢,悉心指点。

1915年,潘天寿以优异成绩考入省最高学府第一师范学习。在一师教艺术的是经亨颐校长和才华横溢的李叔同先生。四年的求学生涯使潘天寿形成了爱国、爱民、艺术至上的人生观。1918年,李叔同出家,取法号弘一法师。潘天寿想追随而去,但李叔同阻止了他的念头,劝他走自己的路,以实现心中的理想。

信步走进明间东大房卧室,这里便是潘天寿与发妻姜吉花的婚房了。板墙上挂着一幅镶着玻璃镜框的照片,照片中是一年轻少妇。这便是姜吉花。1918年冬,还在念书不想结婚的潘天寿不忍违父命,于是在妻子陪嫁来的床楣两处用纸写上一幅对联:锦帐难忘墨帐功,纱窗奠闲去窗志。告诫自己奠为儿女之情误了学业,不要忘记远大志向。婚后因潘天寿一直在杭、沪间求学、教学,小夫妻缺少沟通,十年后他们解除了婚约。

1919年,23岁的潘天寿毕业了。父亲托人介绍他去上海三井洋行,因是目本人开办,潘天寿毅然打包回家,后任教于正学小学整整4年。这是潘天寿成人后果在老家四合院中最长的一段时间。这期间他画艺大进,也是他赠画最多的时候,故乡留下不少他当年的手书。

1923年,27岁的潘天寿来到上海,任教美术专科学校国画系并见到了心仪已久的大画师吴昌硕。80高龄的吴老和潘天寿结成了忘年之交。之后的5年,他编译教材,研习名家,在绘画的道路上越走越坚实。

1928年至抗日战争爆发,潘天寿出任国立艺专教授,杭州十年的教学生涯.使他可静下心来潜心创作和研究中国画。

四十年代.潘天寿随国立艺专转移到昆明,这期间他凭记忆撰写《治印丛谈》作为学校教材,对古代篆刻艺术进行了系统地整理和研究。

沉浮岁月

1947年,在外漂泊了二十来年的潘天寿曾两次回到故居,一为探望病重的父亲,二为老父奔丧。父亲的亡故让他顿感人生短暂、时间紧迫,仅仅请了三天丧假就回到了学校。

上世纪五十年代初,国立艺专更名为中央美院华东分院,潘天寿继续在此任教。

大跃进时代,潘天寿仍冷静而努力地画画。这期间他创作了近200幅画。1959年潘天寿出任浙江美院院长,并被补选为全国人大代表。在潘天寿教学思想的指导下,浙江美院中国画的教学体系臻于完善。

六十年代初,《潘天寿画展》在北京、上海展出后来到了他的家乡宁海,展览放在昔日的“正学小学”。第二年,潘天寿回到家乡,受到故乡百姓及县领导的热烈欢迎。至今,冠庄的老百姓还记得,先生回家时非常关心农民生活,对来看望他、和他叙旧、并让他写字、作画的要求,来者不拒,挥毫不息。他为家乡南溪温泉画了幅《兰石图》,上写“踪迹十年未有闲,欣喜便向故乡还,温泉新水宜清浴,爱看山花艳满山”。用一幅丈二匹的宣纸拼接画成一只大水牛名《耕罢》,送给县政府。

“文革”期间,潘天寿受到了非人的待遇。1969年初,先生被押到家乡宁海游斗,呼啸的北风夹着雪化,冻得先生浑身打颤。在潘家祠堂批斗时,一位好心的乡亲看不下去,拿条凳子给先生坐,谁想押解他的那些学生竟一脚踢翻凳子,这一脚犹如踢在先生的心坎上。一个七十多岁的老人、一个一生执着憋追求于艺术海洋中的艺术家究竟有什么错,在列祖列宗前竟遭受如此屈辱和折磨。游斗结束,潘天寿在捡来的一张香烟壳纸上写下了平生最后一首诗:

千山复万山,山山峰峦好。一别四十年,相识人已老。

入世悔愁浅,逃名痛未遐。万峰最深处,饮水有生涯。

莫嫌笼狭窄,心如天地宽。是非在罗织,自古有沉冤。

1971年9月5日,一代国画大师潘天寿,带着对亲人对艺术的不舍,带着深深的遗憾在冷寂中撒手人寰。

为纪念潘天寿90周年诞辰,1987年9月5日。宁海县委县政府曾邀请各地艺术家、专家云集宁海。其中有沙孟海、陆俨少、唐云、邵宇等。他们参观了先生故居,并纷纷题词作画。给先生家乡的人民留下了一批珍贵的墨宝。

1993年,县政府将潘天寿故居列为县级文物保护单位;1997年,宁波市委公布潘天寿故居为爱国主义教育基地;1998年,浙江省委公布为省级爱国主义教育基地。

潘天寿广场、潘天寿中学、潘天寿小学、天寿路……现在,在宁海县城里,处处都能觅得先生的踪影,处处都有说不尽的缅怀和自豪。

摘自:宁波文化遗产保护网

|